一豊像(文学館) 千代像(高知城内)

1601年1月8日、山内一豊は浦戸城に入った。

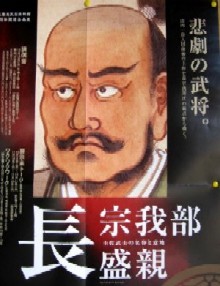

ここは、長宗我部元親の居城であった。

|

長宗我部氏は、土佐の豪族であった。 1575年、長宗我部氏が土佐を統一する。 1584年、元親が四国を統一する。しかし、 秀吉の四国征伐で破れ土佐一国となる。 1586年、盛親、21代目の後継者となる。 1591年、浦戸城を本拠とする。 1599年、父:元親の死去により家督を相続 1600年、関ヶ原で西軍に参加するが戦わずして帰国する。 11月、伏見城に家康を訪ね西軍参加の件を詫びるが 許されず、京都で閉居する。 26歳の若さであった。 |

南国土佐を後にして

作詩・作曲 武政英策 (昭和34年)

月の浜辺で 焚火を囲み しばしの娯楽の 一時(ひととき)を

わたしも自慢の 声張り上げて 歌うよ土佐の よさこい節を

みませ見せましょ 浦戸をあけて 月の名所は 桂浜

桂浜から見た浦戸城(現在は坂本竜馬記念館と国民宿舎が建っています)

一豊入国の先陣として弟:康豊が桂浜に着くとこの浜に一領具足が陣を

敷き、入国を阻止した。

|

|

浦戸城天守閣跡 |

浦戸城井戸跡 |

1601(慶長6)年1月に土佐入りした一豊は、6月には

大高坂山(おおだかさ)の地に城を築くことを決めた。

浦戸城は、東・南・北を海に囲まれているため、掛川五万石より大きな城下町を

造ろうとした一豊には不満であった。そして、1603(慶長8)年8月に竣工した。

高知城追手門から天守閣を望む

城の南北に鏡川と江の口川が流れていることから

「河中城(こうち)」と名づけた。一豊の死後「高智(こうち)」と変わり

三度変わって「高知」となった。

一豊の建てた城は、1727(享保12)年2月の大火で追手門他2〜3の建物以外は

焼失し、現在の高知城は、1753(享保14)年から順次再建されたものである。

城は、掛川城をモデルにしてそれよりも大きく四層六階建て。

内郭は、東西480m・南北490m、外郭は、東西1000m・南北650m。

城の近くには土佐入国前からの譜代の家臣を配置した。彼らが後に「上士(じょうし)」

と呼ばれる。城の西は上町と呼ばれ下級武士、東は下町で商人たちが住んだ。

入り口から見た天守閣 |

本丸から見た 東多聞、廊下門、詰門 |

詰門:1階は塩蔵、2階は窓も 少なく物置、3階は身分に応じた 詰め所があり、防衛上の役割も 担っていた。 |

天守閣内 |

城主謁見の間 |

家老の居間(廊下門) |

天守閣から見た城下

築城の様子 |

捕鯨の様子 |

| 南国土佐を後にして 作詩・作曲 武政英策 (昭和34年) 国の父さん 室戸の沖で 鯨釣ったと いう便り わたしも負けずに 励んだ後で 歌うよ土佐の よさこい節を いうたちいかんちや おらんくの池にゃ 潮吹く魚が 泳ぎよる よさこい よさこい< |

|

一豊の一領具足鎮圧法

新国主:山内一豊を認めない一領具足たちを説得するために、1600(慶長5)年

11月に井伊直政の家臣が桂浜から浦戸城に入ろうとしたが一領具足たちの怒りは

おさまらなず、やむなく直政の家臣は「鎮圧しないと元親の命はないぞ」と

元親の家臣を脅し彼らを討ち取らせた。その首273で、塩漬けにして大阪に送られた。

これが一豊が入国する前に起こった「浦戸一揆」である。

今までの上司が部下を殺した悲しい事件でした。

一豊は、1601年1月に土佐入りしたが、一領具足たちの反抗は続き、一豊は

その鎮圧を考えた。3月1日、一豊新国主入城の祝賀行事として桂浜で相撲大会を

行った。土佐全土から相撲自慢が多数集まり、多くの見物客も来た。一豊の家臣たちは、

隠し持っていた鉄砲で彼らを撃ち殺し、

浦戸一揆に参加した一領具足と庄屋73人を見つけ出し

捕まえ、そして「種崎浜で処刑」したのであった。

今までの一豊のイメージからかけ離れた力づくの手段で鎮めたのであった。

|

一領具足(いちりょうぐそく) 平時は田畑を耕して農民としての生活をしているが 戦となると一領(ひとそろい)の具足(武器、鎧)を持って 召集に応じる半農半兵の兵士のことを言う。 |

石丸神社

浦戸一揆で殺された者の胴体を埋葬し祀られた神社

六体地蔵

一領具足の浦戸一揆で死んだ霊を慰めるために建てた地蔵尊。

1935(昭和10)年4月7日に開眼式が行われた。

石丸神社と六体地蔵は、桂浜より西へ山ひとつ超えた

海岸沿いにあります。

土佐藩主:一豊のその後1601(慶長6)年に土佐に入国し、一領具足の鎮圧、高知城の建設などを行って

きましたが、それ以外ではどんなことをしてきたのでしょうか。 1603(慶長8)年7月 豊臣秀頼に嫁ぐ秀忠の長女:千姫の列を護衛する。 千姫は、淀川を下って大坂城に入った。大阪府枚方市あたりを警護したようです。 1604(慶長9)年8月 秀吉7回忌の豊国神社臨時祭に参列 1606(慶長10)年 江戸城増築に人夫と石材を提供する。 1606(慶長10)年4月17日 一豊の後継者:忠義(14)と阿姫(11)が結婚する。 一豊の弟:康豊の子:忠義を養子にした 阿姫は掛川城主:松平定勝の次女を家康の養女にして嫁がせた 1605(慶長10)年9月20日 一豊、急病で没する。享年61歳 法号は、「大通院殿心峯宗伝(だいつういんでんしんほうそうでん)」 |

一豊が土佐を治めるために配置した 家臣の分かっているものを紹介します。 (地図) |

中村城 四万十市 康豊を配し2万石を与える 佐川城 佐川町 筆頭家老深尾重良に1万石を与える 安芸城 安芸市 五藤為重に1500石を与える 本山地方 本山町 山内刑部に1500石を与える 1603(慶長8)年に長宗我部遺臣による「滝山一揆」が起こる。 山内刑部が支配地に年貢を課したところ、庄屋の高石左馬之助を 頭にして、滝山の洞窟に農民百余人と籠城して抵抗した。手をやいた 藩は大砲で砲撃し、5日後にやっと鎮圧することができた。 参加した農民は、一揆参加については不問にされ帰村しました。 (この事件は、ドラマでは 放映されませんでした) ※1601(慶長6)年に起きた「種崎浜の悲劇」は、 一領具足を鎮圧する事件でした。 長宗我部時代は24万石と言われていたが、 検地を実施した結果20万石となる。 土佐は、山が多いことから林業は盛んで、藩の大きな財源であった。 お茶も特産であったようです。 一豊は、大坂土佐堀の白子町に屋敷を構え、海上輸送で交易を していました。商売には熱心であったようで、取り立ても厳しくしたが、 凶作のときは税の免除もしていたようです。 |

(参考資料:楠木誠一郎著「山内一豊とその妻111の謎」)

桂浜に立つ坂本竜馬像