柿 本 人 麻 呂柿本神社 ≪地図≫ |

|

| 万葉歌人で700年頃の人です。歌聖として神にまつりあげられ、「「正一位柿本大明神」

として『学問の神』として、「ひとまる」を「火止まる」と呼んで『火よけの神』、「ひとうまる」として『安産の神』、その他に、欧米では『日本の紙祖』としても有名である。 地元の明石では、『水難の守り神』にもなっている。 |

|

|

|

|

|

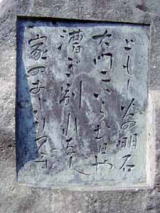

| ◆ともし火の 明石の大門に 入らむ日や 漕ぎ別れなむ 家のあたり見ず (万葉集:柿本人麻呂 九州 に赴任した時の惜別の歌) |

柿本神社から見た明石海峡大橋。 ◆天さかる 夷(ひな)の長道(ながじ)ゆ 恋い来れば 明石の門(と)より 大和島見ゆ (万葉集:柿本人麻呂 九州から帰ってきた喜びの歌) |